Durante los días del confinamiento he leído un diario, la realidad ya superaba con creces la ficción como para pensar en evasiones fantásticas. Me gusta la literatura del yo. La autobiografía bien escrita, la que fluye por entre lo particular para alcanzar lo universal, es un ejercicio de gran mérito. Desnudar la conciencia mirando el propio pasado, alzarse como protagonista central de la historia de uno, ser autor y personaje a la vez, requiere de humildad y capacidad de introspección antes que de una buena dosis de egocentrismo. Como bien sabe Anna Caballé, autora de la biografía de Carlos Castilla del Pino, profesora de la Universidad de Barcelona y especialista en este género literario, la autobiografía y el diario siempre fueron considerados un género menor frente a la novela que implica crear una trama, un universo complejo de personajes ficticios en los que el autor deja algo de su ser, pero mantiene la distancia con ellos. El escritor y el lector de una autobiografía, en cambio, no quiere sumergirse en los vericuetos de una estructura narrativa, ni les interesan esos mundos creados ex profeso para la evasión, las más de las veces, sino que disfruta con la reflexión, con el estilo y con la realidad de alguien con quien, sin pretenderlo, acaba confraternizando. Nihil Humani a me Alienum Puto

Esto es, ni más ni menos, lo que me ha ocurrido con la lectura de este Diario de sabores y dichas. Sin haber pisado jamás La Alcarria, ni haber comido sopa de tomate en un pueblo inglés o percebes en el mismo restaurante gallego donde el protagonista tiene uno de sus mejores y más sabrosos recuerdos, en la lectura de cada uno de estos capítulos había un fragmento de las biografías de todos aquellos que nacimos durante baby boom español de los 60. Casi todos nosotros tuvimos un pueblo, una abuela y una lumbre, unas vacaciones y unas bicicletas, casi todos nos casamos y formamos una familia que, con un poco de maña y suerte, arrastramos durante años por los caminos de la Península, aunque muy pocos hablamos con un cerdo imaginario, que es quizás, la única fantasía que se permite el autor. Pero, ya se sabe, que casi todo español que creció y se alimentó en la época de los tecnócratas del régimen lleva un cochino en su interior. Su amor por el cocido le delata, aunque lo que se esté metiendo entre pecho y espalda sea un codillo con choucroute.

Las conversaciones con el tocino rompen el hiperrealismo de las pequeñas narraciones en las que se divide el libro, cada una de ellas relatada en un estilo de una dificilísima sencillez. Desde esa primera matanza de pueblo presenciada por el niño que fue hasta el final del libro, ya en plena madurez, el marrano vive en la conciencia del autor, en la memoria de su paladar, y con él mantiene diálogos que encumbran al guarro hasta la altura poética de un héroe clásico. Pero lo más atractivo del libro es comprobar cómo se ha ido forjando una personalidad que está muy lejos de la de los que se autodenominan gastrónomos. Sus experiencias con la comida andan tan a ras de suelo como las patas del gorrino, transitan por cocinas antiguas y humildes, huertos de verano donde crecen tomates madurados al sol, huevos que acompañan morcillas de matanzas y que son tan irrepetibles como las personas que sirvieron esos manjares, recetas de conejo de monte para disfrutar con los amigos, compañeros sin los cuales el diario no tendría sentido. Un homenaje, en definitiva, a la mesa compartida y a los platos que comimos mientras crecíamos en una España sin vacuno y sin leche que, poco a poco, se iba abriendo al mundo y nosotros, a la madurez.

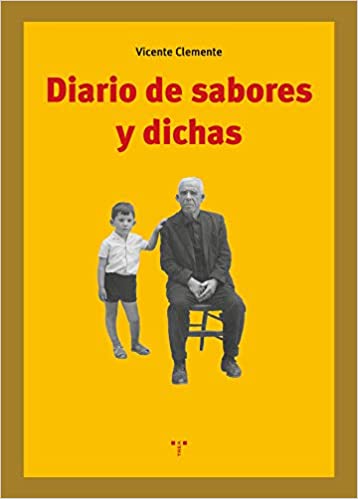

El Diario de sabores y dichas de Vicente Clemente puede leerse por donde se quiera porque cada capítulo se cierra sobre si mismo, es un fragmento de tiempo, la estampa de un lugar concreto que se huele y casi se saborea gracias a las precisas descripciones del autor que se basta de pocos instrumentos literarios para conseguir su propósito, pero yo recomiendo leerlo de principio a fin, seguir el orden cronológico, el hilo de la evolución personal del protagonista, siempre ligado a un sabor y a una dicha. Recomiendo sumergirse en la vida de un pueblo que, como todos, estaba marcado por el ciclo estacional de la siembra, la cosecha, la vendimia, la matanza, el pastoreo; donde pululan preciosas imágenes de migas compartidas y bares sin refrigeración donde uno entraba en la adolescencia a base de cerveza caliente, transitar por la juventud del incipiente abogado que descubre la costa malagueña y la humildad grandiosa de un buen espeto de sardinas, nos incita a sentarnos en una mesa bien surtida de jamón, queso y vino, aun a costa de dilapidar su corta fortuna con tal de agasajar a sus amigos, y ya, en plena edad adulta, degustar cigalas, percebes o algún que otro cóctel italiano. Todo ello sin apearse jamás de su condición de ciudadano corriente que disfruta de lo bueno como todo hijo de vecino, todo ello sin citar ni una sola vez la palabra «gastronomía», que es demasiado pomposa para alguien que aprecia unos menudos de conejo y una buena charla.

Uno de los fragmentos más emotivos es, sin lugar a dudas, este que destaco en el que , tras la matanza, se comen unas migas preparadas en el mimo aceite en el que se frieron unos torreznos. Migas con muchos ajos enteros, confitados en esa grasa y en su propia piel al que el abuelo llama «angelitos»:

«No he entendido a mi abuelo y sus angelitos hasta que comí un roscón de reyes con sorpresa y me tocó a mí. ¡Qué alegría! Ahora lo comprendo perfectamente bien y cada matanza, el día de las migas, le miro con mucha atención según va sacando sus angelitos y los ojos se le van llenando de risa. Y pienso que el sabor de esa cucharada de migas con angelito, estofadas en la grasa del cerdo con la esencia del tocino, del orégano y de las otras yerbas que no sé cuáles son, cuando pasa por la garganta con ese trago de vino, le produce a mi abuelo una felicidad que no siente desde que murió mi madre, le reconforta y le anima a seguir viviendo.

Solo por eso quiero crecer, hacerme mayor, para que me guste el vino y me guste el ajo, las migas ya me gustan. Quiero encontrarme un angelito en mi plato de migas, cogerlo con la cuchara y antes de comérmelo decir lo de «Un angelito, un traguito». Sonreír a la concurrencia, agarrar el porrón, echar un trago de vino, largo y sin prisa y quedarme tan contento como se queda mi abuelo Sebastión»