Hace pocas semanas llegó a mis manos un libro monográfico sobre la casquería. Así es como yo la llamo y ese es, tal y como Miquel Brossa reconoce, el término utilizado en castellano. Pero, por razones muy complejas que el autor intenta abordar poniendo un pie en la historia, otro en la antropología, algunas pinceladas socieconómicas y unas gotas de humor, este es un nombre que provoca el rechazo casi generalizado de una población no habituada a este tipo de comestibles. Personajes finos y ”semisecos”, jóvenes y sobradamente alimentados, por lo general, de gustos “refinados” , educados en lineales de supermercados con productos de gamas infinitas. El gastrónomo se adentra, entonces, en una maraña de definiciones con el objetivo de encontrar la palabra adecuada para este «desagradable y estigmatizado » mundo de los despojos que define de la siguiente manera: “Sería todo aquel alimento susceptible de provocar rechazo por parte de personas presuntamente finas«.

Tarea difícil, pues, la de un gastrónomo que pretenda escribir/hablar/comer casquería en este país de vacas semiflacas. Un libro, además, al que no le hincarán el diente las lectoras, a menos que se encuentre con excepciones como la de una servidora que se come los sesos de los conejos como una Annibal Lecter con esmalte de uñas, aunque me dejen sola en la mesa. Es un hecho constatado: las féminas rechazan la casquería, por lo que la operación maquillaje se hacía imprescindible. Afrancesando el nombre y dejando las recetas en manos de grandes y estrellados chefs, quizás se pueda llegar a un público más amplio sin herir susceptibilidades. Resultado: este libro ha hecho con el mundo de los despojos y la casquería una tarea parecida a la de la Real Academia de la Lengua: limpia, fija y da esplendor. Con todo, como el nombre no cambia a la cosa, sigo adelante con su lectura, aunque este libro suculento está aguijoneando mi memoria más de lo debido.

La definición más amplia sería llamar canaille a cualquier plato que por sus características extrenas o morfología poco habitual pueda frenar su aceptación por parte de determinado colectivo más o menos amplio de consumidores. Canaille es un término mucho más amplio: sería todo aquel alimento susceptible de provocar rechazo por parte de personas presuntamente finas, especialmente mujeres. Nadie interprete la frase anterior como signo de machismo. Es un hecho probado que el porcentaje de rechazo de la casquería es ostensiblemente mayor entre las féminas, tal vez por cuestiones sociocultarles.

Pies de cerdo con judías del ganxet

Convertidos, pues, los términos despojo, casquería, menut o entresijo en algo digno de ser comestible por arte de la lingüística, quedan, aparentemente vaciados de sangre y vísceras, pobreza y moscas, y lo dotamos de glamour, otro préstamo del francés que en cocina se usa demasiadas veces por gentes que jamás han pisado una cocina.

Y sin embargo, sigo leyendo, me atrapa- lecturas sobre gastronomía hay muy pocas- y recuerdo a los que me precedieron. A ellos les hubiera encantado un libro homenaje a sus platos ingeniosos, sabrosos, pero señalados con el dedo de la miseria: la asaura ( así se pronuncia en el sur), y el menudo de garbanzos, los rabos de cordero en tomate, la chanfaina de pastores extremeña , las mollejas de lechal que comí en Plasencia- con el lagarto en salsa de almendras no me atreví-, los secretos y las plumas, los picadillos de huevas de choco de Punta Umbría, el bull de atún con caracoles que aún hacen en el mercado de Vilanova i la Geltrú, los higadillos de conejo encebollados que me como en los bares del extrarradio, los muchos platos de molleja de pollo que hacía mi madre tras pasar horas limpiando resto de amarilla hiel, los riñoncitos al Jerez, los pies de cerdo rebozados que se freían despotricando contra vivos y muertos a cada escupitajo de aceite… Cocina pobre, cocina de horas, comida de paradas gores en las que hasta las moscas se daban la vuelta. Toda ella rebautizada como canaille, un préstamo lingüístico que nos viene bien ahora que la casquería está en manos de grandes chefs y no solo de una plebe hambrienta.

No sé si la inmigración nos ha devuelto el gusto por la casquería. Normalmente los cambios van de arriba abajo, por lo que dudo que un anticucho ( preparado con corazón de res) o una ubre de vaca troceada en un cocido peruano nos haya ayudado a redescubrir productos y platos ancestrales a unos españoles que se comieron todos sus gatos acompañados de almortas. Y no hablo de la receta medieval ( que según Lladonosa no existe). Soy más partidaria de la intervención de la alta cocina en este revival de la casquería– huelga nombrar La Tasquería de Javi Estévez como su mayor exponente- terrestre y marina, tal y como indica bien el Señor Brossa. Pero esto tiene para mí un inconveniente: antes me regalaban los higadillos de las merluzas y los rapes que la gente despreciaba en las pescadería y ahora los pago cada vez más caros. C’est la vie…

Arroz con brazuelo y riñones de cordero

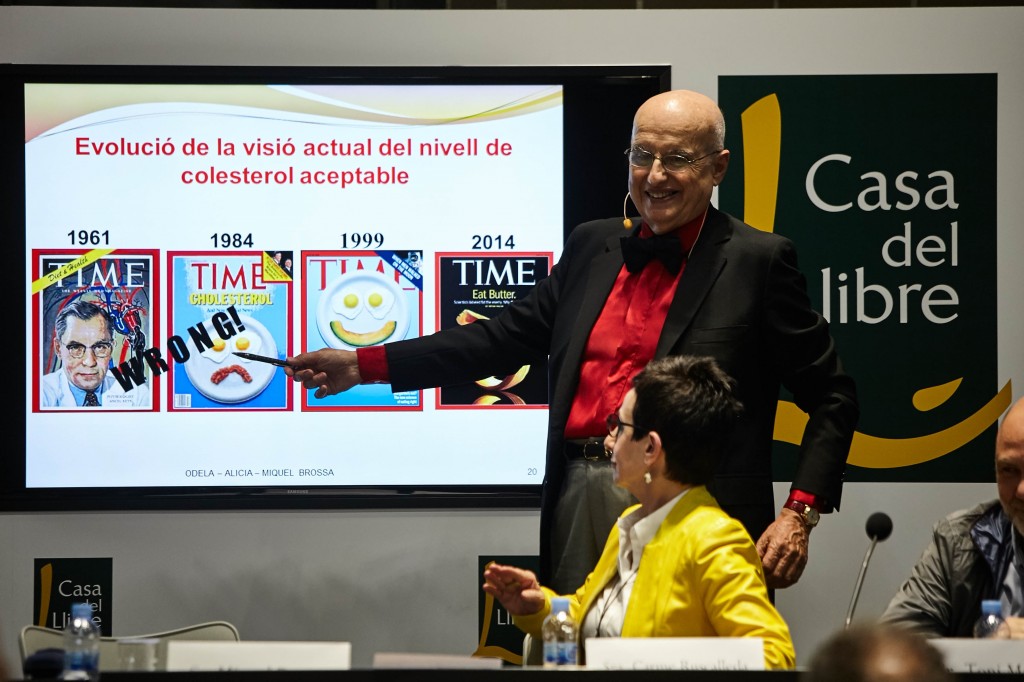

En cualquier caso, este es un libro muy interesante, no sólo para los que amamos este mundo de tripas, manitas, pies e higadillos, sino porque es un universo culinario muy complejo que necesita, además de sólidos conocimientos para llevarla a la práctica, una buena introducción histórica, el análisis por parte de la antropología de la alimentación (el libro cita a Marvin Harris y me imagino que habrá contado con la supervisión de Jesús Contreras, cabeza visible y pensante de ODELA), pinceladas literarias que siempre dan ese matiz cultural y artístico a todo lo gastronómico, desde Cervantes a Joyce, amén de los conocimientos fisiológicos de un casi veterinario. No es fácil situar en el mapa físico bazos, gallinejas, entresijos, o vejigas natatorias en cada animal que los contenga.

Por otra parte, y éste es un riesgo que supongo que autor y editores ya habrán tenido en cuenta, un libro sobre cocina canaille/visceral en los tiempos que corren, con imágenes tan bellas como explícitas, – estoy pensando en la cabeza de vacuno o Tète de veau que cocina Romain Fornell– se arriesga a sufrir los efectos de la incultura en su versión más furibunda, por muy finolis y sensiblero que sea el respetable. Hablar de casquería de esta u otras culturas puede atraer a una pléyade de animalistas que te insulten y te apaleen en la plaza pública- ahora, red social- y provocar el rechazo de un público joven- o no- que sólo ha visto la comida ya empaquetada en lineales de supermercado. El interior de un animal muerto les puede resultar tan extraño como el suyo propio

Judías del ganxet con tripa de bacalao

Con todo, ahí va este magnífico libro de un gastrónomo audaz, cultivado, viajado y amigo de la flor y nata de los fogones patrios para defender a capa y espada un redaño, una tripa, una oreja, una lengua. Sobre todo cuando la mano transmutadora no es una abuela cualquiera, sino Carme Ruscalleda o Fina Puigdevall, fotografiadas con las manos en la masa, una experiencia por la que yo hubiera dado dinero por presenciar.

Ni que decir tiene que esta mezcla de fotografía en blanco y negro, de reportaje periodístico, y la de los platos resultantes en colores sangrientos y oscuros, es magnífica. Supongo que trasmite ese realismo casi mágico – con permiso del Sr. Gabo y compañía- que tiene la casquería o la cocina canaille: convertir el despojo en una obra de arte culinaria ( y no hablo del caviar, que también es casquería, pero muy poco canaille).

En resumen, creo que ha sido una lectura provechosa, con recetas a la altura de sus chefs y datos interesantes a nivel nutricional aportados por la Fundación Alicia sobre cualquiera de las partes comestibles que denominamos casquerías o despojos, aunque, reconozco que no me he entretenido mucho en leer si el cartílago de la oreja le irá bien a mis articulaciones, o si los pies de ministro son pura gelatina y no grasa, si los sesitos que añadíamos a las papillas infantiles contienen mucho fósforo, etc, etc. . Cuando como en modo canaille, solo pienso en el festín que me espera y le doy las gracias a las pobres mujeres que me precedieron por haberme enseñado lo poco que sé.

Callos de ternera con garbanzos